ゆーかりってなんだっけ、、、シロコアラです

夏の風物詩|入道雲の中とは?内部構造と気象現象を徹底解説

夏の青空にモクモクと立ち上がる入道雲(積乱雲)。誰もが一度は見上げたことのある「夏の象徴」ですが、その中身は想像以上にダイナミックで驚きに満ちています。本記事では、入道雲の内部構造や気象現象、そして文化的な意味合いまでをわかりやすく解説します。

入道雲(積乱雲)とは?

入道雲の名前の由来

「入道」とは、坊主頭の僧を指す言葉で、雲が丸く盛り上がって見える姿が由来です。

夏に多く見られる理由

強い日射で地表が熱せられ、暖かい空気が上昇することで積乱雲が発達しやすくなります。

入道雲の内部構造

上昇気流が生み出す巨大な雲の塔

強烈な上昇気流が雲を成長させ、まるで塔のように空へ伸びていきます。

水滴と氷晶がつくる三層構造

下層は水滴が多く灰色、中層は水滴と氷晶が混在し白く輝き、上層は氷晶が広がり「かなとこ雲」の形を作ります。

かなとこ雲に広がる上層部の特徴

成層圏に達した雲の上部は水平に広がり、特徴的な「かなとこ」状の形を見せます。

入道雲の中で起こる気象現象

雷はどのように発生するのか

氷晶と水滴の衝突で電気が帯電し、雲内で放電が起こり雷が発生します。

豪雨・雹を生み出すメカニズム

氷の粒が上昇気流で上下を繰り返し成長し、やがて豪雨や雹として地上に落ちます。

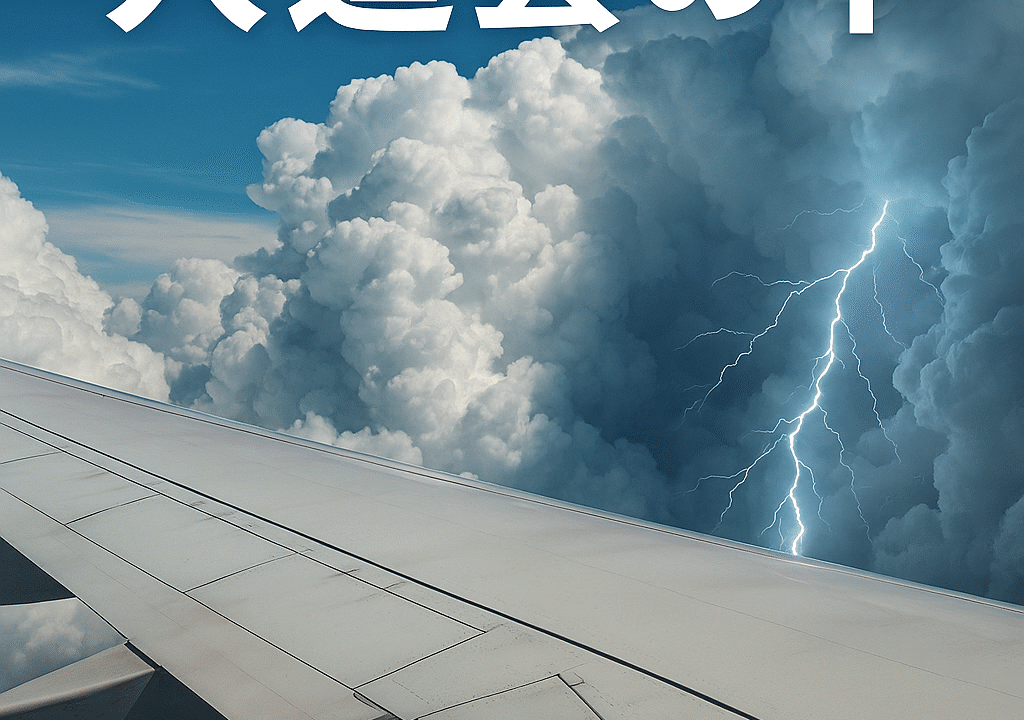

飛行機にとって危険な乱気流

上下の強い気流が交錯し、飛行機に深刻な揺れをもたらします。

もし入道雲の中に入ったら?

真っ白で視界ゼロの世界

内部は水滴や氷晶で覆われ、目の前は真っ白で視界がほぼゼロになります。

上下の激しい風に揺さぶられる体験

強い上昇・下降気流が入り乱れ、まるで嵐の中に放り込まれたような状態になります。

雷鳴と閃光に包まれる危険性

激しい雷鳴と閃光が次々と走り、非常に危険な空間です。

夏の象徴としての入道雲

日本文化における入道雲のイメージ

入道雲は絵画や文学でも「夏の象徴」として描かれ、郷愁を誘います。

絵画・文学で描かれる「夏らしさ」

青空と入道雲、蝉の声と組み合わさることで、日本の夏の情景を印象的に表現しています。

まとめ|入道雲は夏空の巨大な嵐の塔

入道雲の中は雷や豪雨、雹を生み出す「嵐の塔」。外から見る美しさと内部の荒々しさのギャップは、自然の迫力を教えてくれます。

それでも入道雲は、夏を感じさせる風景として欠かせない存在です。